フリートークは<芸>か否か、という話はよく聞きますが、実際問題<型>がないものを<芸>と呼べるのか、というのは議論が起こるものだとは思うんですよ。

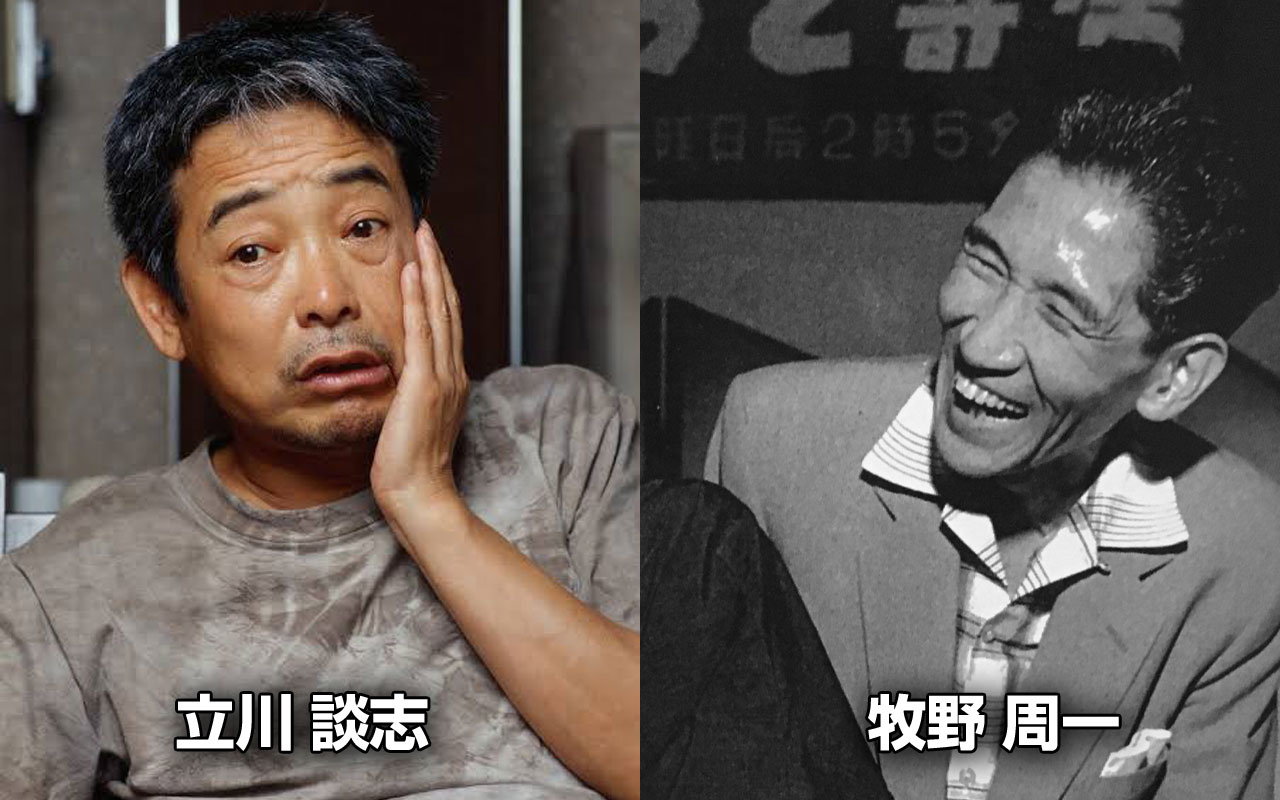

そう言えば立川談志が「漫談は芸じゃない」と発言して大騒ぎになったことがあったそうですが、この件は上岡龍太郎著「上岡龍太郎かく語りき」に詳細が記されている。というか実際に立川談志がしたのはこんな内容だったらしい。

芸というものは形のあるものだ。漫談という芸の枠はない。どんな形でもできるのが漫談なんだ。だから漫談は芸じゃない。でも、牧野周一は芸ですよ。「牧野周一」という芸なんです

上岡龍太郎は「「「牧野周一」という芸なんです」という箇所が省かれて「漫談は芸じゃない」という箇所がクローズアップされてしまった」と書いています。

さらに「芸か芸でないか」だけでなく「漫才か漫才でないか」みたいな論争も度々巻き起こっており、M-1グランプリ2020においてマヂカルラブリーが王者となった時には「あれは漫才ではないのではないか」という話で持ち切りになった。

ま、マヂカルラブリーの場合はM-1グランプリという大会の規定に沿うかどうかの話なのでまだ論争になるのはわかる。しかし「芸か芸でないか」は「そもそも仕分ける必要があるのか」と思ってしまいます。

<芸>というものはあくまで人々の目を惹きつけるための<手段>なんです。それこそ歌唱力の有無の話に似ており、仮に「歌が下手」、もっと辛辣に言えば音痴と言われたところで、プライドを捨てるというか、巧いと思われたいという欲望を捨てれば、所詮は「売れることが正義」の芸能の世界では何の問題もない。

<芸>だって本当はその程度の話であって、よく「最近のタレントは芸能人ではなく「芸NO人」だ」なんてしたり顔で言っちゃったりする人がいますが、正直、<芸>があるかないかなんて受取手には関係ない。

アタシが好きな植木等だって「一番<芸>がすごいから一番好き」という話じゃないですからね。

いやね、大半の芸能人、この場合は芸人に限らさせてもらいますが、本当は芸人だって「<芸>があるかないかなんかどうでもいい。所詮は売れた者勝ちの世界」だってわかってるはずなんですよ。

でも伝統の中にある漫才であり落語であり奇術であり講談こそがホンモノの<芸>である、という意識を拭い去れてないと感じるのも事実で、とくにフリートークにかんしてはどれだけ高等なテクニックを有していようが<余芸>と見做してしまいがちです。

ましてや「テレビ番組」という括りになると、どれだけ立派な<芸>が内包されていたとしても、どこまで行っても「面白いテレビ番組」にしかならない。

というかこれは「笑いの世界」にも書いたのですが、アドリブ芸とか即興芸というものすべて含めて<余芸>扱いされやすい。

要するに、<場>の空気に左右されない、強靭な練り込まれたものこそ<芸>である、という考えは、これだけフリートーク前提のテレビ番組があり、フリートークのみというイベントが増えた現在でもいまだ支配的だと思うわけで。

そして今よりさらに「フリートーク=余芸」という考えが強かった1980年代後半に生まれたのが「鶴瓶上岡パペポTV」なんです。

この番組の「成り立ち」にかんしてはいろいろな説があり、というか関係者の意見がバラバラでよくわからないことが多い。

確実なのは、東京進出が上手くいかなかった笑福亭鶴瓶のために準キー局であるよみうりテレビが「笑福亭鶴瓶主演番組」を立ち上げようとしたことくらいでしょう。

ただし鶴瓶の東京進出が失敗だったという決め付けは危険で、たしかに一気に全国区の人気タレントにはなれなかったとはいえキー局での主演番組は継続していたし、そもそも鶴瓶は大阪でもゴールデンタイム、深夜番組含めてずっと番組をやっていた。

ただし鶴瓶の東京進出が失敗だったという決め付けは危険で、たしかに一気に全国区の人気タレントにはなれなかったとはいえキー局での主演番組は継続していたし、そもそも鶴瓶は大阪でもゴールデンタイム、深夜番組含めてずっと番組をやっていた。

ただしそれまで鶴瓶がレギュラーをやっていたのは毎日放送、朝日放送、関西テレビが中心で、よみうりテレビでは少なくともヒット番組は持っていませんでした。

だからまず意外だったのは「(あまり縁のなかった)よみうりテレビで主演番組をやる」ことで、おそらくよみうりテレビ側の口説き文句として「東京でやりたいことが出来んのやったらウチでやったらどうや」という感じではなかったかと想像するのです。

鶴瓶の相方として上岡龍太郎が選ばれたのは鶴瓶の指名だったと言われています。

これはよくわかる。鶴瓶は駆け出しの頃に上岡龍太郎のラジオ番組のアシスタントをしていた経験があり、ふたりは「楽屋で雑談をする間柄」だったそうですが、鶴瓶が本格的に売れてからは共演がほとんどなく、鶴瓶の中で「久しぶりに龍太郎師匠と何かやりたいなぁ」という気持ちが芽生えるのは理解出来る。

しかし重要なのは、鶴瓶は「ふたりきりのガチンコトーク番組の相方」として上岡龍太郎を選んだ、というわけではないのです。

上岡龍太郎の回想では、上岡に企画書が持ち込まれた段階ではゲームコーナーやゲストコーナーのようなものがあったらしく、それを上岡が拒絶してガチンコトークという形になったと言われています。

番組を新規で立ち上げる際の企画書は必ずしも「この内容でやります」ということではなく、あくまでスポンサーに見せるための要素が大きいと言います。

ココに「植木等ショー」という番組の成り立ちを書いていますが、実際に作られた番組からは現存する企画書の「ほのかな香り」くらいしか感じられない。本文中にも書いてますが「スポンサーを納得させるために作られた<絵に描いた餅>」としか思えない。

だから「笑福亭鶴瓶主演、上岡龍太郎共演」の深夜番組でゲームコーナーやゲストコーナーを本当にやるつもりだったかは「わからない」としか言えないわけで。

もしゲームコーナーやゲストコーナーを本当にやるのであれば、わりと簡単に企画として通ったと思う。所詮は深夜枠の番組であり、キー局でレギュラーを持つ笑福亭鶴瓶と、数々の準キー局の番組で司会を担当する上岡龍太郎のコンビであれば深夜枠としては十分強力で、そこまでたいした企画が必要とは思えない。

ただ、それでも、ふたりだけのガチンコトーク番組にする、となったら、いくら関西ローカルで深夜枠の番組とはいえ、そう易々とスポンサーが見つかるとも思えないんです。

おそらくは、だからこそ、パイロット番組を作る方向になったというか、ガチンコトーク番組が成立することをスポンサーに見せつけるためには「パイロット番組は必須」となったのではないかと。

何故内容をガチンコトークにするならパイロット番組が必要だったかというと、それまで前例がほぼなかったからです。

実際、ココでも書いたように、関西という芸人が育つ土壌が豊かな土地にはフリートークがコナせる芸人がいっぱいいたことはたしかです。だからフリートークがメインの番組はそれまでにもいろいろありました。

ただしフリートークと言っても「ゲストを迎えてのフリートーク」か、もしくは「お題を決めての井戸端会議的な多人数によるフリートーク」のどちらかで、「たったふたりきり」「出演者固定」「トークのお題も何もない、行き当たりばったり」のフリートークなんてアタシが記憶している限りはひとつもなかったと思う。

つまりね、これは相当攻めた企画なのです。となるとそりゃあ、パイロット番組が必要なのも当然なわけで。

1987年3月30日、「笑福亭鶴瓶と上岡龍太郎によるガチンコトーク番組」のパイロット番組は「激突夜話」というタイトルで放送された。

アタシはこの全4回の番組を見ている。正直、新聞を取ってない、テレビ雑誌も買ってない当時の状況でどうやってこの番組を知ったのかは失念したのですが、客入れなし、スタッフの笑い声もなし(上岡がスタッフの笑い声を忌み嫌っている由)、BGMすら流れない静かなスタジオで、笑福亭鶴瓶と上岡龍太郎がただ雑談を繰り広げる、というスタイルに魅入られた。何でこんな、ただ喋っているだけなのに面白いのか!と感動したことはよく憶えています。

そして最終夜に「実はこれはパイロット番組で、近々レギュラー番組として放送されます」と告知された。要するにスポンサーへのアピールとしてこのパイロット番組は成功した、ということだと今になればわかる。

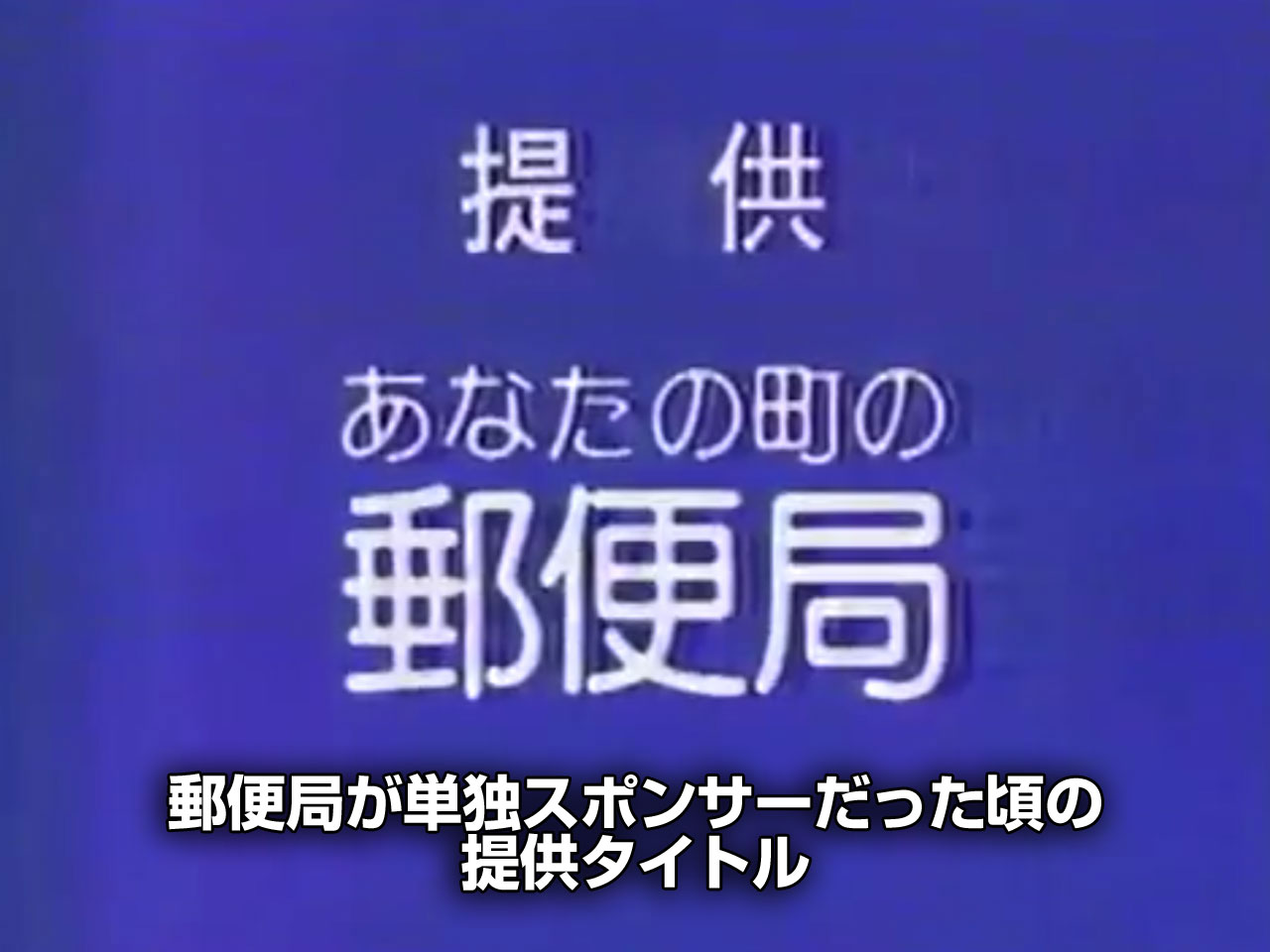

レギュラー化された番組は「鶴瓶上岡パペポTV」という大幅にポップなタイトルになりましたが、驚いたのが一番の懸念だったはずのスポンサーとして郵便局が名乗りを上げたことです。

何しろ時代は1987年です。つまり郵政民営化の20年も前の話であり、郵便局がスポンサーというのは「国がケツ持ち」というか「親方日の丸」に近い。

アタシもそこまで深く調査したわけではないのですが、民営化前の郵便局が単独スポンサーになるのは初めてだったんじゃないか。少なくともアタシはひとつとして例を知りません。

とにかく、こんな前例のない、そしてある意味危険きわまる番組に郵便局という超優良スポンサーが付く、というのは「スポンサー探しのためのパイロット番組」としては成功どころではない。大成功です。

それでも「鶴瓶上岡パペポTV」と題された番組が、最初期から完全に「ふたりきりのガチンコトーク番組」だったわけではありません。

さすがに企画書にあったようなゲームコーナーこそなかったものの、ごく初期はトークで話題になった場所にVTRを撮りに行くコーナーや、番組の終盤のみとはいえ黒木香や戸川純がゲストで来て鶴瓶上岡とトークするという回も存在した。

だから大枠としては画期的な番組ではあったものの、まだ有り体のバラエティ番組に寄せているところも残存しており、要するに完全に振り切れていたわけではなかったのです。

たしかに「激突夜話」というパイロット番組は面白かったし、超優良スポンサーの獲得にも成功した。ただそれでも、普通に考えたら「ふたりきりのトーク」なんて早々にネタが枯渇する。そうさせないためにフリートーク以外のコーナーをねじ込んだんだろうというのは想像出来るわけで、そこまでやったとしても製作者側に「さすがにこれを何年も続けるのは無理」というような目算もあったのではないか。

ところがすべての事態が変わることが起きた。

放送開始から一年近く経った1988年2月2日の放送は番組の方向性を決定付けたと言っても過言ではない。

「余計な装飾など何もいらない。ゲストもVTRも不要」とスタッフが思えたのは、そして結果的にですが、後継番組(「鶴+龍」)を含めて14年にも及ぶ長寿番組なった、いやここまで伝説化される番組になり得たのはこの回があればこそだったと思うわけで。

この回は通称「下足札」と呼ばれる回で、鶴瓶が笑福亭松鶴に弟子入りを認められて、というところから話が始まります。

やっとの思いで松鶴の弟子になり、この回では「弟子入りしてからわずか4日後」、後に語った時は「入門が2月14日、この事件があったのが3月の終わり頃」としていますが(実際には1972年2月21日から数日以内らしい)、どっちにしろまだ「笑福亭鶴瓶」という高座名も貰ってない頃、島之内寄席(島之内教会で開催された松鶴が主宰した落語会)の下足番を仰せつかった鶴瓶が某夕刊紙の記者と対峙したというネタなのですが、この夕刊紙の記者について後に、1995年の新年に放送されたパペポにて上岡龍太郎はこう語っています。

これが顔つき言動ともに胡散臭いの極み。内容なんか何にも無い奴やから、ゴロみたいな奴ですよ

たしか、タクシーから降りてドツカれた(筆者注・=殴られた)っていう事件あったなあ。みんながザマアみやがれって言うた。誰も同情せなんだっちゅうね

ま、こういう人間なので、下っ端も下っ端だった入門したての鶴瓶など歯牙にもかけない態度なのも当然で、あまりにも態度が酷いのでとうとう鶴瓶がキレた、という。

全体として見れば師匠である松鶴の男気が全面に出た「良い話」なんですよ。実際、1995年の新春特番でこのネタが反芻された時は完全に「良い話」として消化されています。

ところがこの回では違った。たしかにオチは同じなんだけど、脱線を繰り返し、とんでもない大爆笑ネタになっていたのです。

何故「良い話」が「大爆笑ネタ」になったか、いみじくもこのネタ終わりに鶴瓶がこんなことを言っている。

(筆者注・松鶴)師匠の話も5分で終わる話やのに

そう、本来であればというか「良い話」で終わらせるなら5分で十二分に語り終えられる程度のネタなんですよ。しかし上岡龍太郎の混ぜっ返しの上手さと番組観覧者をイジることで、スタジオ全体を巻き込んでとてつもなく大きな<笑い>が起きた。そして5分で済むネタが20分超の大作ネタになったんです。

とくにこの回の「思ったことを口に出してしまう女性観覧者」の存在、鶴瓶による「まあええわ」と開き直る時に「竹に指がハマって一生取れない」という例え、そして鶴瓶と上岡の以下のやりとりは何度聴いても笑ってしまいます。

鶴瓶「俺はもう「辞めたら終わりやぞ?」っていう人間になってるワケですよ」

上岡「すると、こっちの新聞記者も一人の人間で、それまでの地位も学歴も財産も家庭も全て捨てて下足札をパッて投げつけた」

鶴瓶「ということは、つまりウルトラマンがこの、頭のコレをビューッと投げたときですよね」(筆者注・おそらく「ウルトラセブン」の必殺技「アイスラッガー」のことと思われる)

上岡「・・・そうか?・・・ウルトラマンは、学歴も、知識も、家族も捨てて、頭のコレを投げよったんか?」

こうしたやり取りを含めて、この回は本当に番組のターニングポイントになったと思う。

正直、鶴瓶が自分の話をするだけであればこうした番組は必要ない。というか上岡龍太郎という稀代の芸人を相方に迎える意味がない。

またスタジオ収録で、しかも別に観覧席を設けていたわけでもないにもかかわらず「生で見たい」という声を受けて実質公開収録にすることもなかったわけですが、ここにきて本当に必要なのは「鶴瓶のフリートーク」と「上岡龍太郎の混ぜっ返し」と「番組観覧者」というのがあきらかになった。

そしてこの回は第25回ギャラクシー賞・選奨を受賞するというオマケまで付いたんです。

実際、この回の成功以降、良くも悪くもスタッフ側は余計なことをしなくなった。

毎年の新春特番のみ横山ノックをゲストに迎えていましたが、通常回は出演者が笑福亭鶴瓶と上岡龍太郎のふたりだけに固定された。またエンディングのプレゼントコーナーを除いてトーク以外の要素はすべて取り払われた。

こうして、開始当初はやや立ち位置が曖昧で、ただの聞き役になることすらあった上岡龍太郎の役割が明確になった。そしてこの回以降、<芸人>上岡龍太郎の本領がどんどん発揮されることになるのですが、その話はPage2にて。