「子供向け」と言われるものの定義というのは本当に難しい。

例えば、童謡なぞ如何にも子供向けっぽいのですが、それは大人の感覚であって、子供からすれば童謡のようなものは、かなりつまらないシロモノでしかないですからね。

もちろん童謡には「大人になった時に童心に帰れる」という効用があるんだけど、そんなことは子供が意識するわけがない。

子供というものは、ある意味大人よりもシビアな判断をしてしまうものです。

とにかく「出来てきたものが面白いかどうか」だけがすべてで、当然制作までの苦労や裏話とやらは考慮はしない。面白いものは面白い。つまらないものはつまらない。それだけしか価値判断がないというか。

しかし子供を面白がらせるというのが、これまた実に難しい。

よく<子供騙し>なんて言うけど、実は子供を騙すより大人を騙す方がよほど簡単なんですよ。

いくら作り手が子供に媚びを売ろうが、本当に子供の教育のためを思って作ろうが、つまらなければそれで終わりなんです。

とくに下手に教育的観点の入ったものは、もう本当に、例外なく、呆れるほどつまらない。

戦前期からすでに文化映画なる、子供の教育を第一にした作品が作られていましたが、見事なくらい軒並みつまらない。もちろん製作者は「子供を良い方向に導こう」という高い理念で作ったんだろうけど、そっぽを向かれては導くもクソもない。学校などで無理矢理見せられても、つまんないと思いながら見ている以上、記憶に残るわけがないのです。

最初は文部省がカネを出して映画会社に作らせていたのですが、まるで成果が上がらない。戦後になってからは自らカネを出すのを止めて、その代わり「教育上見るに値する」と思われる映画に「文部省推薦」なんて肩書きを与えるようになった。

こんな肩書きがどれほど興行価値を左右するのか不明だけど、ま、箸にも棒にもかからないような映画を作って、税金の無駄遣いするよりはマシかもしれないね。

その点、民間である映画会社はしたたかだった。

昔は当然R指定なんてものはなかったし、映画は家族揃って見に行く、というのは普通のことでした。だからごく普通の映画でも性的にも暴力的にも過激な表現はない。これはこれでマーケティングとしては正しいやり方と言えます。

それでもやはり子供には難しい話もある。当然そういう映画は子供の、つまり家族での観客動員は期待出来ないということになるわけです。

ならば、いっそ子供にターゲットを絞った映画があってもいいのではないか。子供はひとりでは映画館にまず来れないので、当然付随して大人の観客も見込めるわけであり、商売上はこれもやらないよりやった方が良い。

もちろん、たとえば嵐寛寿郎の「鞍馬天狗」あたりは、子供向けとは謳ってはなかったものの、相当に子供向けの要素が強いものでした。

もちろん、たとえば嵐寛寿郎の「鞍馬天狗」あたりは、子供向けとは謳ってはなかったものの、相当に子供向けの要素が強いものでした。

というか「鞍馬天狗」にはのちのスーパーヒーロー物の要素がほとんど詰まっていることに驚かされるレベルなんですよ。

・覆面をかぶった謎のヒーロー

・杉作少年など悪玉の手先の毒牙にかかりそうな人物に救いの手を差し伸べる

・クライマックスは大立ち回り

・悪玉の大ボスは最後で消えて、次回に続く

「あれ?それってまったく特撮ヒーロー物じゃないか」と思われるかもしれませんが、事実その通りです。ああいう展開は戦後に突如生まれたわけではなく、現今放送されている特撮ヒーロー物は脈々と受け継がれてきたものなんです。

しかし「鞍馬天狗」には特撮ヒーロー物のもうひとつの魅力である「変身」の要素はまだない。ま、覆面も変身といえば変身なんだけどさ。

ただこれの原型も、戦前期の映画に見ることが出来る。

1940年に東宝で製作された「(エノケンの)孫悟空」なのですが(この映画のことについてはココを参照)、これは「鞍馬天狗」とは違い、完全に子供向けとして作られているのがはっきりわかります。

1940年に東宝で製作された「(エノケンの)孫悟空」なのですが(この映画のことについてはココを参照)、これは「鞍馬天狗」とは違い、完全に子供向けとして作られているのがはっきりわかります。

「孫悟空」の<売り>は円谷英二が担当した特撮でした。

まだ特撮の存在さえ知られていなかった時代にミニチュアを使った空中戦や、テレビモニターまで登場する未来の国のシークエンスは画期的で、とくにエノケンと高勢実乗による特撮を使った変身合戦に当時の子供たちは狂喜乱舞したんです。

もうこれで、つまり戦前期の時点で、子供を喜ばせるために必要なカードはすべて揃っていた、ということになります。

具体的には「主人公は悪玉をやっつけるスーパーヒーロー」「ここ一番になると<変身>してヒーローになる」「クライマックスには多数の悪玉を手先を払いのけ、最後に中ボスをやっつける大立ち回り」「悪玉の大ボスは生き延びるために次回に続く」

これらの要素が、ある時は部分的に、ある時は全面的に活かされていくことになるのですが、実際にそうなったのは戦争が終わった後になります。

ここからは戦後すぐ、だいたい朝鮮戦争が始まる頃までの混乱期というか占領期の話をしたいと思います。

アタシもかなりこの頃のことを調べているんだけど、大人の話はいくらでもわかる。この時期に作られた「新馬鹿時代」の主題歌「ちょいといけます」じゃあないけど、オモテからウラまで、いくらでも資料があるので調査も比較的簡単です。

ところが子供文化となるとよくわからない。

この時期の子供の話と言うと決まって戦争孤児の話であり、逆に普通に家庭のあった子供よりも戦争孤児のことの方がよくわかるくらいなんですよ。

このように戦後すぐの子供文化の調査は大変なのですが、それに比べると戦前期の子供文化の調査はかなり簡単です。というわけでちょっとだけ時代を遡ります。

戦前期なぞ子供<専用>文化とかほとんどなかったんじゃないのか?と思われるかもしれませんが、まったくそんなことはない。

子供向け月刊誌もいっぱい出ていたし、ただしまだそこまで漫画が幅を利かせていない時代なので少年月刊誌には小説も掲載されていた。先述の「鞍馬天狗」も元は「少年倶楽部」に掲載されていたものです。

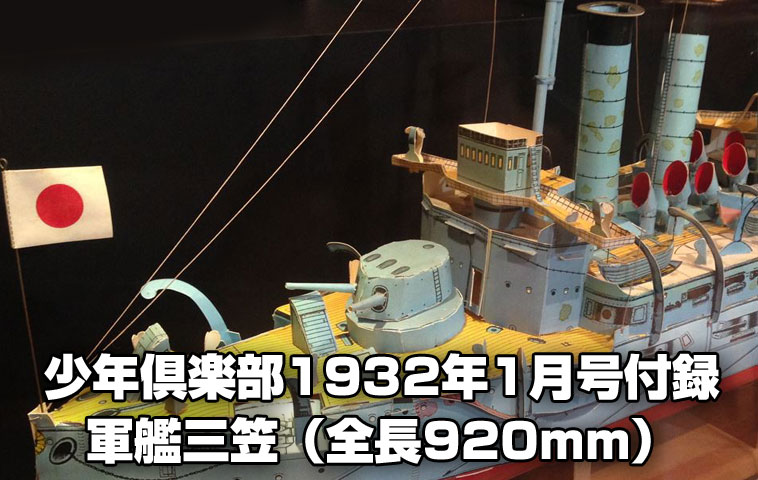

とくに1930年代半ばくらいから少年月刊誌は「付録戦争」に入ります。

これが凄い。近年小学館の「幼稚園」の付録がすごいと話題になりましたし、本屋の雑誌売り場に行けば大人向けの、雑誌が本体だか付録が本体だかわからないものがいっぱい出ているけど、戦前の少年月刊誌はある意味現今の付録を凌駕するものだったんです。

これが凄い。近年小学館の「幼稚園」の付録がすごいと話題になりましたし、本屋の雑誌売り場に行けば大人向けの、雑誌が本体だか付録が本体だかわからないものがいっぱい出ているけど、戦前の少年月刊誌はある意味現今の付録を凌駕するものだったんです。

とにかくスケールが半端ではない。たとえば付録としてエンパイアステートビルが付いてくる。もちろん紙製だけど、組み上げると何と全長1mを超える。他にも戦艦や飛行機などがあり、これがもう「今のプラモデルより細部が凝ってるんじゃないか」と思えるほどの出来なんですよ。

つまり戦前期の少年雑誌には、これなら次の号が出るまでしっかり楽しめるな、と思えるボリュームの付録が付いていたということになる。

この辺はもう誤解されまくっていることなんですが、戦前だってインドア派の子供はいた。みんながみんな野原を裸足で走り回っていたわけじゃない。

平日は少年月刊誌を読み、大スケールの付録を組み立てる。休日は活動写真(映画)を見に出かける。もちろんお目当は「鞍馬天狗」、といった具合に。

これらの想像以上に「充実していた戦前期の子供文化」に比べて、戦後すぐは子供文化は完全に後回しにされた感じに思えます。

用紙統制で戦前のような無尽蔵な付録なんて無理に決まっているし、漫画だってやっと貸本漫画が商売になってきた程度。映画はと言えばこの時期GHQの指導でチャンバラシーンが禁止されている。戦争孤児を描いたラジオドラマ「鐘の鳴る丘」も<大人が泣く>ドラマであり、子供が楽しんだとは思えない。

完全に想像になってしまうけど、この「戦後すぐ」の時期に限って、一時的に子供文化が中断していたんだと思う。おそらく当時の子供は職業野球(プロ野球)や相撲といったスポーツを大人と一緒に楽しんでいた、と考えるのが妥当でしょう。

1950年代に入ると再び子供文化が息を吹き返します。これは時代が落ち着いてきた証拠と言えるはずです。

アメリカが「それどころではなくなった」ためにチャンバラシーンも解禁され、用紙統制もユルくなった。また1953年からはテレビジョンなる新たなメディアも登場した。

何より漫画の台頭が凄い。当時から天才と謳われた手塚治虫の登場で、手塚治虫に影響を受けた人が漫画家を志すようになって一気に人材が増えた。

こうして少年月刊誌は少年<漫画>月刊誌となって隆盛を極めることになったんです。

一方、新興メディアのテレビジョンは「誰でも気軽に、そして何より<タダ>で見られる」という特性を活かして、あきらかに子供にターゲットを絞った番組作りを始めることになります。

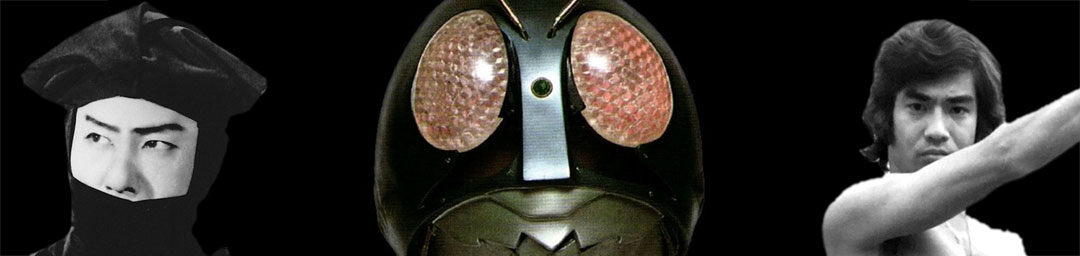

こうして見ていけば、1958年から始まった「月光仮面」が<換骨奪胎した「鞍馬天狗」>だとわかってもらえると思う。いや、もっと極端に言えば「鞍馬天狗」を現代に置き換えたもの=「月光仮面」とさえ言える。

馬の代わりにバイクに乗り、刀の代わりにピストルを使う。しかし変えたのはほぼこのくらいで、あとは「鞍馬天狗」まんま、と言って差し支えない。

現代劇にしたのは、まァ予算の都合なんでしょうがね。

しかし「月光仮面」の成功は、「鞍馬天狗」の普遍性を証明してしまった。あれでいい。ベースは「鞍馬天狗」を使って、そこに何かしらのアイデアを加味すれば子供向けとして通用する、と。

1960年代に入ると「鞍馬天狗」のバリエーション化に拍車がかかることになります。

SF要素を加えたり、ホラー要素を強めたり、忍者モノにしたり。主人公も大人だけでなく、少年だったり女性だったり、はたまた宇宙人だったり。

そしてある意味、その究極形として登場したのが「ウルトラマン」だったんです。

「ウルトラマン」以前の子供向け番組には、予算の都合上からあまり大々的に導入されてなかった要素があった。それが「孫悟空」において絶大な効果を発揮した「特撮」と「変身」という要素です。

繰り返しになりますが「孫悟空」の特技監督は円谷英二、「ウルトラマン」はもちろん円谷プロダクション製作。円谷英二本人にそのような意識があったかどうかは不明とはいえ、26年の時を経て同じ手法で子供たちを魅了した、と言えてしまうわけで。

先ほど「ウルトラマン」を「鞍馬天狗」のバリエーションの究極形と書きましたが、逆に言えば究極形まで進化してしまっては、もう「次の手」がないも同然、ということを意味します。

これは子供文化に限らずよくあることなんだけど、最初期はそのシンプルさがウケていたのに、マンネリを防ぐため、またバリエーションを極限まで増やそうとしてどんどん複雑化していき、シンプルな良さが失われ、人気も失墜する、なんてことは珍しくありません。

まァ一種の自家中毒なんだけど、これを防ぐためには常に「原点に立ち返る」という意識が必要になってくる。

「ウルトラマン」が流行って以降、「鞍馬天狗」の流れを汲む等身大ヒーローモノは日陰者になり、気がつけば巨大ヒーローモノばかりになった。別に柳の下にドジョウが何匹いるかみたいな話ではないけど、ドジョウの数には必ず限りがある。かと言って複雑化したり、人間ドラマを膨らませてもウケない。少なくとも子供たちには。

それでもマーケットは完全に出来ていたのだから、特別な<仕掛け>がなくても、「ウルトラマン」をソツなく踏襲するだけでも、ギリギリ合格ラインの数字は取れる。だからこそ円谷プロをはじめとした各プロダクションは巨大ヒーローモノの子供向け特撮番組を作り続けた。ジリ貧になっていってるのは百も承知だけど、この際ぺんぺん草も生えなくなるまで続けるしかない、と。

特撮番組を請け負ったプロダクションは円谷プロをはじめ「月光仮面」などを作った宣弘社などが中心でしたが、そこに大手映画会社の東映も参入していました。

東映は勧善懲悪の時代劇を得意とする傍ら、子供向けにも積極的で、かなり早くからアニメーション事業も興している。ここから宮崎駿などが育ったのは言うまでもないでしょう。

アニメーションだけでなく子供向けの実写モノにも参入しており、山城新伍の出世作になった「風小僧」「白馬童子」は子供向けの<作り>だったし、1967年には大スケールの忍者時代劇「仮面の忍者・赤影」を作っている。

東映は資本関係の都合上、NET(現在のテレビ朝日)との繋がりが強く、ほぼすべての東映テレビ部製作の作品はNETで放送されていたんです。

そこに風穴を開けたのが準キー局の関西テレビで、「仮面の忍者・赤影」は関西テレビ系で放映されることになるのですが、ここで東映が関西のテレビ局と組む、という形が生まれた。

さあて、「仮面ライダー」が主題のエントリにもかかわらず、ここまで「仮面ライダー」の<仮>の字も出てきていませんが(もちろんパンティの<パ>の字も出てきていない©吾妻ひでお)、いよいよソコにつながります。続く。

1/2

複眼単眼・仮面ライダー

FirstUPDATE2018.9.25