まァ、たかだか50年や100年で人間なんて変わらないというのがアタシの持論で、もちろん文化やモラルはその時その時で変化はしてるんだけど、んで文化やモラルの変化でもたらされる性格形成環境は多少変化してはいるのですが、それでも本質的に「人間」は変わらない、と。

いきなり話が逸れますが、これ、短期的に海外に移住してた時にメチャクチャ思ったのですよ。

アタシは2012年から2013年にかけてイギリスはロンドンに滞在していました。ま、ロンドンは多民族都市なのでいろんな国の人間がいる。

正直、最初の頃はやっぱ、外国人が怖かったのです。ってもけしてドメスティックな怖さではなく、生まれた国も違えば人種も違う。ついでに言えばほぼ年齢も違う。これだけ何もかも違えば考え方が相なれることはない。そういう「意思疎通が一切出来そうもない怖さ」というか。

しかしこれは杞憂でした。

もちろん国単位では違っては来るんだけど、あくまで個人単位になれば、実はそこまで変わらない。日本人だろうがナニ人だろうが、言葉なんかまるで通じなくても相手を本気で気遣える人もいれば、言葉以上に何も通じない人もいる。つまり生まれも人種も年齢も関係ないと。

そういう観点で戦前の映画なんかを観てみると、やっぱり一緒なんですよ。

成功してるか失敗してるかはともかく、ああ、人間のこういう感情を揺さぶろうとしてるんだなってのはわかるし、仮に失敗してようが「それ、令和の人間が見ても何とも思わないことを表現しようとしてるな」みたいなのって意外とないんですよね。

ただ、まァ、これは時代が変わったからなのか、たしかに共感出来ることではあるんだけど、令和の時代にこの要素をフィクションに取り入れようとする人はいないんじゃないか、くらいのことはある。

アタシはね、その中に「やせ我慢」というキーワードがあるんじゃないかと思っているんです。

以前「複眼単眼・ホンネ」というエントリを書きましたが、もし本当のホンネがあったとしても、それを絶対に表に見せない。本当は困窮しているのに、とか、好きな異性に好きと言わずに去っていく、とかね、もちろんそれは勇気がないからではない。相手のこと、周りのことを最大限に慮った結果、自分を抑えればみながハッピーになれる、そういうある種の思い込みが「やせ我慢」なんです。

当然、今なら「好きだったらさっさと好きって言えよ!」と思われる人もいっぱいいるだろうし、たぶんそれはリアルタイムでもいっぱいいたと思う。でも、そうじゃないんだ、自分の幸せよりも相手の幸せを願う、となったら絶対に好きって言葉は口にしちゃいけないんだ、みたいなね、いわば「やせ我慢の美学」とでもいうのか、そういうのを全面に出したフィクションはかなり作られていたのです。

なかなか作品の話に入れないけど「やせ我慢」してね。

それこそ西部劇なんてたいていはそうだし、時代劇の二枚目や東映の実録モノになる前のヤクザ映画なんかもそういう感じで作られていた。

ヒーローは女に惚れちゃいけない。本当のホンネは実はヒロインに惚れてるんだけど、それはオクビにも出さない。んで何も告げずに去っていく。

結局はこれを「カッコいい!」と思うか、それとも「自分に酔ってるだけ。キモッ!」って思うかなんですが、実はヒーローに限らずこうしたプロットは喜劇でもわりと取り入れられていました。

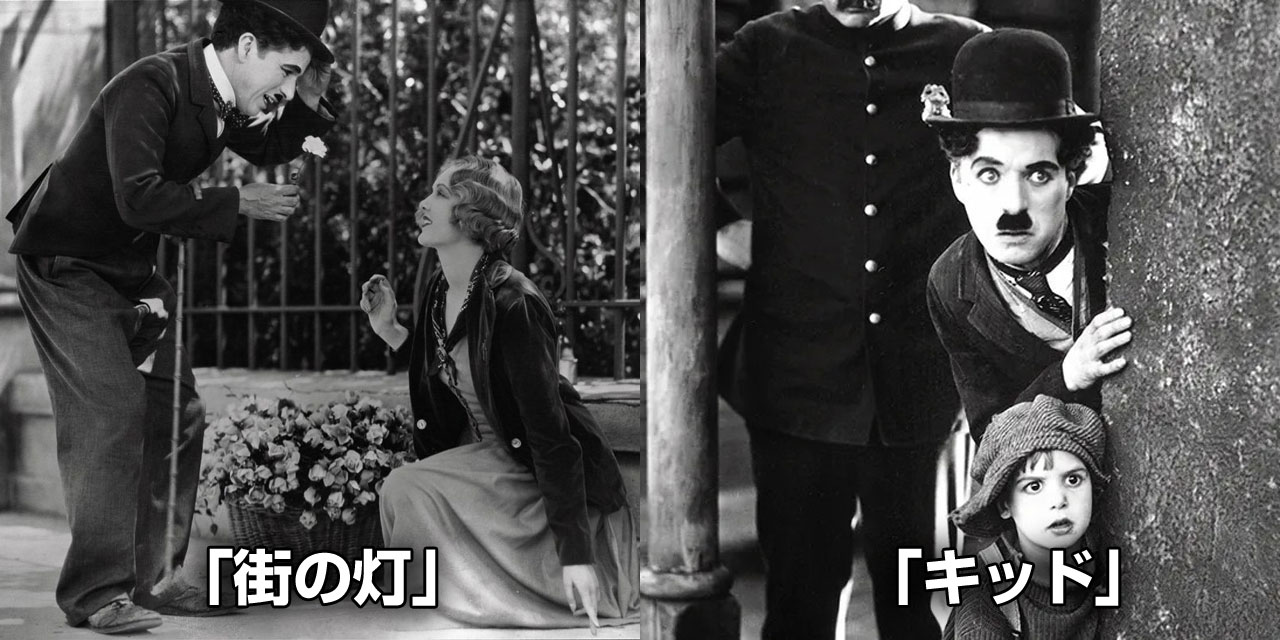

チャールズ・チャップリンの「街の灯」と「キッド」は非常にペーソス色が濃厚で、だからこそ評価が高いという側面があるのですが、とくに「街の灯」は「やせ我慢の美学」で物語が作られていると言ってもいい。

そして、まるで「街の灯」と「キッド」をごちゃ混ぜにした上でパクったような作品が今回の主題である「エノケンの金太売出す」なんです。

ふぅ、やっと本題に入れる。

タイトル的には「エノケンのちゃっきり金太」、その続編である「エノケンのざんぎり金太」のそのまた続編っぽいのですが、ぜんぜん関係ない。時代は江戸、魚屋を営む男の話で、むしろ終戦直前に作られた「天晴れ一心太助」の前日譚ぽくもあります。

つまり名前こそ「金太」ではあるもののキャラクター的には限りなく一心太助に近い。如何にも江戸っ子で気っ風はいいんだけど、自分の惨めさを誰よりも理解しており、とあることで知り合った盲目の女性に惚れて最大限の助力をするのですが、もし盲目のヒロインの目が見えるようになって、こんな男だとわかったら、と考えるような人間なのです。

ストーリー的には前述したように「街の灯」と「キッド」を合わせたようなプロットで、ちゃんと血の繋がらない子供を預かるシーンもある。だからパクリっちゃあパクリなんですよ。

でも青柳信雄の演出が冴えており、あまりパクリということを意識せずに見れる。

戦後は「サザエさん」シリーズや「雲の上団五郎一座」といった、どちらかと言えば喜劇のプログラムピクチャーを多く手掛けた青柳信雄ですが、この「エノケンの金太売出す」が監督作品3作目にして初の喜劇でした。

その割にはなかなか堂に入った演出ぶりで、後述しますがエンディング間際の演出は泣かせます。

以前も書きましたが、本当の意味で「シネオペレッタ俳優」としてエノケンを活かせたのは山本嘉次郎だけで、何作か佳作を生み出した中川信夫はコメディアンとしてのエノケンは活かせたけどミュージカルタレントとしてのエノケンは活かせなかった。

結局、タイミング的には中川信夫と入れ替わる形で青柳信雄がエノケン映画を撮るようになったと読み取れ、おそらくですが、このくらいからエノケン映画の興行成績が振るわなくなったんだろうと思う。

これはひとつしか資料がないんだけど、唯一、「エノケンの金太売出す」はそれ以前、以降のエノケン映画と違って東宝の二番館用に作られたという記述があり、あまり興行的に期待されてなかったのではないか。だからほぼ新人の青柳信雄が演出を任されたという側面があったように思います。

※ 二番館=封切り上映を終えた作品が日本各地を回った後、比較的小規模な劇場で封切り上映時よりも安価な入場料で鑑賞出来る映画館。1990年代くらいまでは存在した。いわゆる名画座とは異なる。

だから作品としてはかなりの小品にはなってるんだけど、そうは言っても別に手抜きされているわけでもなく、お馴染み栗原重一の音楽が相変わらず素晴らしい。

戦前エノケン映画において、作品の<ヨサ>の<キモ>は栗原重一が手掛ける劇伴なんです。だから「音楽 栗原重一」というクレジットは最低限保障のラベルなのですよ。

あと出演陣も別にケチってるって感じもなく、柳田貞一、中村是好、如月寛多といったエノケン一座の面々はいつも通り達者な存在感を見せますし、久々にエノケン映画に出演した「女エノケン」とまで言われた武智豊子はやっぱいい味出してる。

しかし掘り出し物は小笠原章二郎です。

(前略)入江たか子は、東坊城という子爵の娘で、姉は大正天皇の女官を務めていたという。それでものすごい美貌で、当時、特に女優というと圧倒的に下層庶民の出が多かったから、それだけでも不気味であった。その入江たか子と対照的に、こちらは大スターにはならなかったが、小笠原章二郎という人が居た。父親は小笠原長生という子爵で、あの行儀作法の小笠原流の家だろうか。

(中略)

貴族の出で話題にもなるし、ともかく美男スターへの道を歩もうとしたかというと、これがまったく正反対で、ボケ役の三枚目になってしまったのだ。

(中略)

白塗りは白塗りだが、彼の役は、馬鹿殿さまか道楽若旦那の役ばかりだった。果物の皮をむいたようにテラテラとしていて、おっとりと若い女のことばかり考えている、申し分のないノウ天気な役で、そうしてまったくの無表情、笑いもしない。バスター・キートンも、無表情を売り物にしていたが、とにかく彼は痴呆者ばかりでまともな男の役は皆無だったのではないか。(色川武大著「なつかしい芸人たち」)

小笠原章二郎は「エノケンの法界坊」にも出演していますがこの時は珍しく二枚目役で、途中チャールズ・チャップリンの「モダン・タイムス」で使われた「ティティナ」をデュエットで歌うなど、わりと「まともな男の役」だったと思う。

しかし「エノケンの金太売出す」では本来の「ぞっとするほどの美男」かつ「痴呆者」という持ち味を存分に活かした役回りになっており、クライマックスで怪しい動きを見せる小笠原章二郎は本当に笑わせてくれます。

先述したように戦前エノケン映画の魅力の第一は栗原重一が手掛ける音楽であり、喜劇でありながらギャグはというか<笑い>はほとんど期待出来ない。古いものだからしょうがないんだけど、そのわりには「エノケンの金太売出す」はまだ笑える方で、小笠原章二郎もだしエノケンの細かいギャグもまあまあ、笑えるまでいくかはともかく、まだ見てられます。

つまり作品として音楽面もギャグ面も、あくまで「戦前エノケン映画の中では」という注釈を付ければですが佳作に分類されるとは思うのですが、それよりも意外にもロマンチシズム面で上手く行ってるので余計印象深い作品になってる、と。

とくに「街の灯」同様、盲目のヒロインである山根寿子の目が治り、視力が回復して、こんな醜男の小男では山根寿子にガッカリされる。ならば金太=小笠原章二郎ということにして自分は消えよう、とするシークエンス以降です。

「街の灯」のエンディングはいわば「ハッピーエンド<匂わせ>」でしたが、オチを割っちゃうとこちらはもっとはっきりとしたハッピーエンドになっており、その行程の描き方が本当に良いのです。

さらにエンディング間際の登場人物の笑顔が実に良くて、何だか泣けてくる。

ハッピーエンドはハッピーエンドで結構難しく、何だかハッピーエンド<風>になってるけどよくよく考えたらテメエらだけが良かっただけじゃねーか。テメエらのせいでどれだけの人が犠牲になったんだよ、みたいなのってわりと多いですよ。

そこに行くとこの「エノケンの金太売出す」は周囲の人々が本気で金太=エノケンの幸福を祝福しており、これだけ<愛>に包まれたマジモンのハッピーエンドって実はかなり珍しい。

金太ってぇヤツは、本当に、やせ我慢ばかりして、どうしようもねぇヤツだけど、アイツは本当に優しいヤツなんだ。アイツだけは幸せになんなきゃいけねぇ

みたいなね、それが上手く表現されてるので泣けるのです。

話が逸れるようですが、エノケンの次作「巷に雨の降るごとく」は「金太売出す」同様、山根寿子がヒロインなのですが、こちらは戦前エノケン映画唯一の「喜劇ではない」作品で、しかも山根寿子は「金太売出す」とは打って変わって「自分に惚れているとわかっているエノケンを徹底的に利用する」という悪女を演じているのが面白い。

よくよく考えてみればですが、この「巷に雨の降るごとく」もですし、「エノケンの吾妻錦絵江戸っ子三太」も、そして「孫悟空」も「エノケンのやせ我慢っぷり」を上手く活かした作品がかなりあるんですよね。(「孫悟空」は恋愛ではなくお師匠さん(=三蔵法師)への想いだけど)

つまりエノケンという喜劇役者は「やせ我慢をさせればさせるほど輝く」と言っても良く、似た喜劇役者が思い浮かばない。

「男はつらいよ」の車寅次郎において、やせ我慢の美学を見せた渥美清は<地>のドライさが垣間見える。だからこそ重くならないというメリットはあるんだろうけど、やせ我慢が<業>とまでは行ってない気がする。

そこにいくと<地>からして「お人好し」と言われたエノケンはやせ我慢役をやるほど感情移入してしまう。

小林信彦著「日本の喜劇人」に晩年のエノケンに自宅で会ったエピソードが入ってますが、もう、あれなんか「やせ我慢の美学」そのものなんですよ。小林信彦は「(エノケンには)自然のペーソスがある」と書いてますが、<地>がやせ我慢の美学を実践していったような人なら、そりゃあペーソスも出るわ。

| 意外にもエノケンについてガッツリ書いたのは初めてかもしれません。 エノケンというのはフシギな人で、何しろアタシの年代的に触れられるのは映画かレコードかに限られる。テレビですら見たことがない。 なのに妙なナマっぽさというか、実存感みたいなのがあるんですよ。 映像ったってほとんどモノクロだし、変な話、色白だったか色黒だったかさえよくわからない。見たことがあるったってすべてフィクションの中で何かのキャラクターを演じているのを見ただけです。 そんな人なのに「もしかしたら、昔、どこかで会ったことがあるんじゃないか」みたいなね、こういうパーソナリティを持ったスターはおそらく日本初だったと思う。 スターってのは手が届かないところにいるからスター(空の星)なわけで、こんな、身近に感じられる、なのに強烈な華のあるスターは空前絶後なんじゃないか。 だから「エノケンは本当に面白かったか」はわからないことが多すぎるけど「エノケンは何故人気があったか」は手に取るようにわかる。リアルタイムでエノケン全盛期を知らないアタシにも。 |

|---|

@戦前 #メンタル #イギリス #フィクション #音楽劇 #東宝/P.C.L. #映画 #音楽 @エノケン @栗原重一 劇伴 チャールズ・チャップリン 武智豊子 小笠原章二郎 山根寿子 青柳信雄 単ページ #色川武大 #小林信彦 PostScript #パクリ @戦前 #1990年代 #2010年代 #プログラミング #時代劇 #東映 #物理メディア 画像アリ