えと、何しろこれは「複眼単眼」として書くので、個人的な経験とか意見を最小限にして、出来るだけ公平な感じで書いていければと思っているわけで。

それでも、あくまで前書き代わりに「何でこんな文章を書こうと思ったか」だけは書いておきます。つまり「自分を焚き付けたものは何だったのか」をはっきりさせておかないと「コイツは何がしたいんだ」みたいな疑念が生まれそうなんで。

アタシがこういう文章を書こうと思った直接のきっかけは、ない。もうずっと、自分の中にくすぶっていたことが、だんだん、明確な違和感になっていっただけで、もうこれは一旦自分の意見を整理するために何か書いた方がいいだろうと思った、という感じです。

違和感の中心に鎮座していたのが<ホンネ>というアヤフヤなもので、ならば思い切って<ホンネ>を主題にしたエントリを書いてやれ、と。

いや本当に<ホンネ>が違和感の正体かははっきりしてないんだけど、それは書いていけばわかることだろ、と。

てな感じで、ちゃんとまとまった文章になるのか、何の自信もないまま書き進めたいと思います。

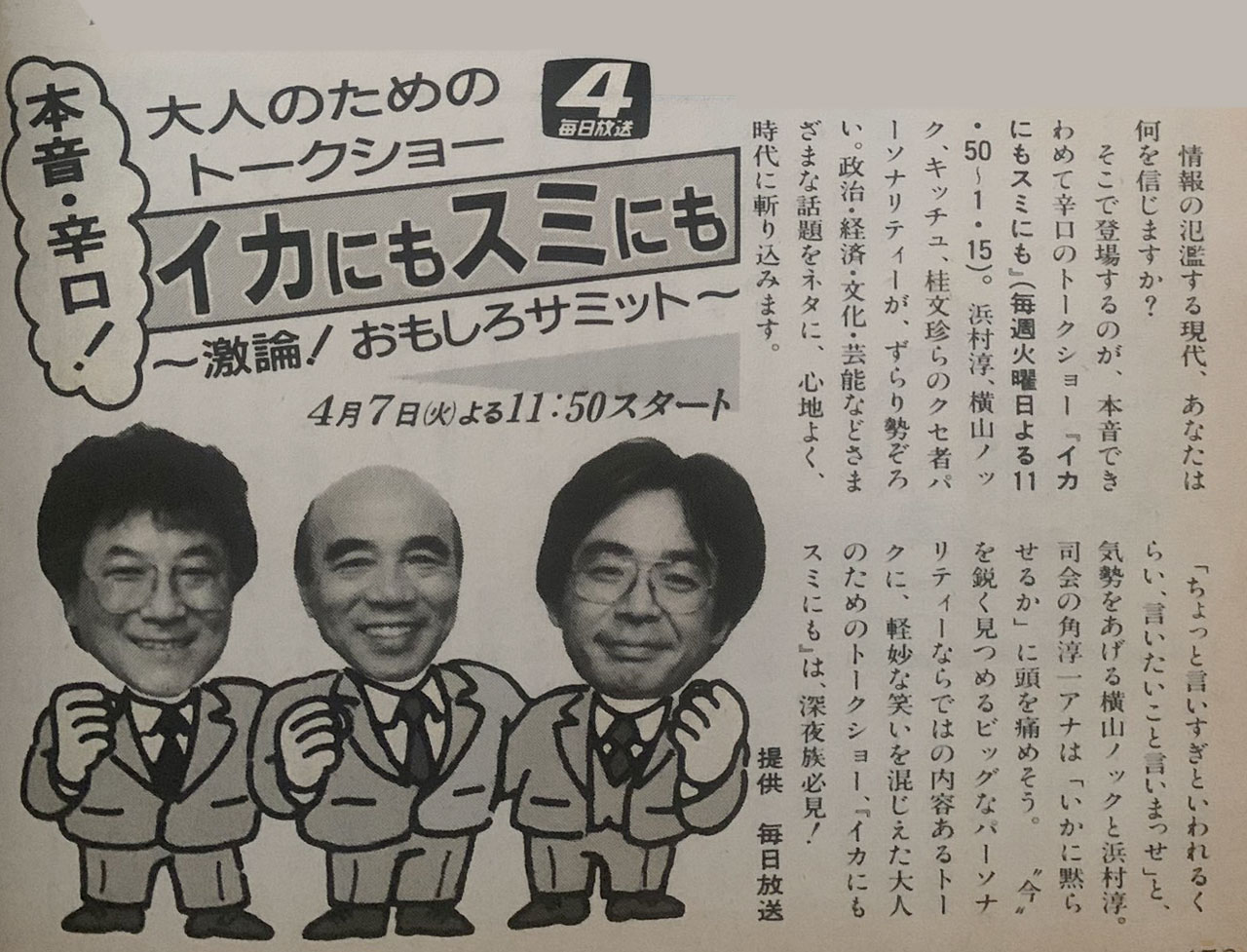

昔、具体的には1987年から1991年まで、毎日放送(関西ローカル局)で「イカにもスミにも」という深夜番組が放送されていました。

ざっくり言えばトークバラエティー番組で、幅広く「今、世間で話題になっていること」がトークテーマになっていた、と記憶しています。

それだけなら「よくある」トークバラエティーなのですが、面白いのが、出演者各人が話す時に札を掲げるというルールがあり、と言っても札は基本的に2つしかない。(Wikipediaを見ると途中でもうひとつ追加されたみたいですが)

札はイカの形をしており<ホンネ>を語る時は黒いイカを、<タテマエ>を語る時は白いイカを掲げる、というシステムになっていたんです。

この番組の司会者は当時毎日放送のアナウンサーだった角淳一で、たしか企画にも絡んでいたはずです。

もうはっきりとは憶えてないんだけど、何かの雑誌か番宣番組かなんかで企画の意図を語ったことがあって「あえて<タテマエ>という札を用意することで、<ホンネ>という札でも言葉に出来ないようなことも発言出来るようになる」みたいなことを語っていた、と思う。

こうしたトークバラエティーに限らず、基本的にはどんな番組であっても「テレビジョン」というきわめて大衆的なメディアにおいては「自分の言葉で喋る=<ホンネ>で喋っている」という<タテマエ>があった。

しかし、当たり前だけど、そのほとんどの場合は「<ホンネ>という名の<タテマエ>」であり、テレビで本当の<ホンネ>なんか発言出来るわけがない。そんなことをしたらあっという間に発言したタレントは干される。

ならば、一見<ホンネ>っぽい意見を喋ってるようでも「実は<タテマエ>なんですよ」というエクスキューズをタレント自らが示すことが出来たらどうなるか。発言の裏に隠された「言葉にはしていない本当の<ホンネ>」が視聴者に透けて見えるのではないか。

この発想はまさにコロンブスの卵で、画期的な<やり方>だったし、4年続いたんだから番組としては成功と言えるものになった、とは思う。

とはいえ正直、出演者が<ホンネ>と<タテマエ>の札を上手く使いこなせていない、と思われる回も多く、個人的には「いつ見ても面白い番組ではなかった」ように記憶しています。

それはともかく、「イカにもスミにも」もそうだったように<ホンネ(本音)>と<タテマエ(建前)>は対義語とされています。

しかしこれがまず疑わしい。いやアタシは「対義語」の厳格な意味は知らないんだけど、少なくとも<ホンネ>と<タテマエ>は「両者並び立たない」というわけではない。つまり「<ホンネ>であり<タテマエ>でもある」、もしくは「<ホンネ>でもなければ<タテマエ>でもない」というのは十分に成立する。

いやもっと言えば、それこそ「イカにもスミにも」なんかまさにそれを狙っていたわけですが、「<ホンネ>風の<タテマエ>」とか「<タテマエ>風の<ホンネ>」なんて普通にあるし、しかもそれはかなりの割合の人が無意識に使ってたりする。

例を挙げます。

「今の内閣は何をやってるんだ!どいつもこいつも莫迦しかいないのか!」

まァ、見事な<ホンネ>風の一文ですが、少なくともアタシの場合で言えば<ホンネ>でもなんでもない。もちろん<タテマエ>でもない。ま、全身ノンポリ人間のアタシからすれば、ただの「どうでもいいこと」です。

しかし人間、多かれ少なかれ確証バイアスというようなものがあり、現在の政権に不満を持っている人からすれば、もうこれが「完全なる<ホンネ>」にしか見えない。

要するに発した当人にとって「本当の<ホンネ>」がどうかはどうでもよく、たとえ一部界隈の人たちのみであってもそういう人に「<ホンネ>に見えるかどうか」が重要なんです。

優れたタレントは「自分の言葉で喋ってる<風>のことが求められた場合」に備えて、「発言を聞いた人が<ホンネ>に聞こえる」ようにするテクニックを有しています。

もちろん実際は<ホンネ>でもなんでもない。大半は番組を盛り上げる目的で<ホンネ>に似たテクニックを披露する。これも当たり前の話で、タレントが「本当の<ホンネ>」を喋るメリットなんか百害あって一利なしなんだから。

ここで、もうひとつ、関西ローカル番組のことを書きたい。

1984年から1996年までよみうりテレビで放送されていた「ときめきタイムリー」という番組の中に、コーナータイトルは忘れたけどディスカッションのコーナーがあった。

出演者である上岡龍太郎、桂ざこば、遥洋子が「今、世間で話題になっている」テーマに沿って議論を繰り広げるのですが、毎回、ちゃんと「2対1」もしくは「1対1、1保留」みたいに意見が分かれていて、片方がAという立場に立って、もう片方はBという立場で議論する、という。

放送された当時、アタシは当然のことのように各人が「自分が正しい」と思う方を援護、「間違ってる」と思う方をコキ下ろしている、と単純に思っていた。つまり出演者の意思で持論を述べていると。

ところがこの番組に携わった人に聞くと、どうもそういうことではないようなのです。

実は打ち合わせの時に、じゃあ僕(注・上岡龍太郎)はこっちの立場でモノ言うわ。朝丸くん(注・桂ざこば)はこっちからでええか?みたいな感じで、あらかじめどっち側につくか決めていたらしい。どっちにつくかの理由も「どっちについた方が面白く喋れるか」「話として盛り上がるのはこういう議論じゃないか」という基準でコーナーが作られていたと。

つまり出演者は、上岡龍太郎も桂ざこばも、自分の主張なんか、何もない。ただ番組を面白くするためにその立場を貫いたに過ぎない。要は一種のロールプレイです。

それでも、まだ若輩なアタシだけではなく、当時の視聴者の大半は上岡龍太郎にしろ桂ざこばにしろ各々は<ホンネ>で喋ってると思い込んでいたはずで、では何でこの手の<ホンネ>風の議論がコーナーとして成立したかというと、これは関西人の気質だと思う。

他にも関西テレビで放送されていた桂べかこ(現・桂南光)司会の「痛快!エブリデイ」のコーナー「男がしゃべりでどこが悪いねん!」や、サンテレビで放送されていた上沼恵美子司会の「ズバリ!悩みおまかせ」も、まァ、ディスカッション風の井戸端会議であり、こうした流れを知らないと「イカにもスミにも」という、ある種の裏をかいたような番組が作られた理由がわからないと思う。

これはおそらく歴史がそうしたんだろうけど、あくまで私見と断っておきますが、基本的に関西人は<ホンネ>か<タテマエ>かの話が大好きなように思う。もしかしたら関西で生まれ育ったアタシがこうした一文を書こうと思ったのも、そういう「<ホンネ>と<タテマエ>の話が好き」という<血>のなせる技かもしれない。

「言いたいこと言うて気持ちええやん」

これは上沼恵美子ややしきたかじんの番組の視聴者の典型的なアンサーで、何ならウチの母親も同じようなことを言っていた。

もちろんすべての関西人がこう考えているとは言わない。実際アタシはそうではないし。

しかし、こうした「<ホンネ>ふうの喋り」が関西人にウケやすいのも事実で、もっと言えば<笑い>に直結しやすい。

全国区への進出に失敗した関西ローカルタレントはいっぱいいますが、たぶん、躓きのひとつが関東では「<ホンネ>ふうの喋り」があまり<笑い>につながらない、というのがあったと思う。

何というか、仮に関東の人に「<ホンネ>ふうの喋り」というのが理解出来たとしても<笑い>にならずに「なるほど」もしくは「だから何?」みたいになるんじゃないか。もうそうなった時点で「<ホンネ>ふうの喋り」を売りにしていた関西ローカルタレントは半分手足をもがれたも同然で、己の能力が発揮出来なくなる。

上岡龍太郎が全国区に再進出した直後に「上岡龍太郎のもうダマされないぞ!」という上岡龍太郎流の<ホンネ>喋りが売りの、ある意味ギスギスしたムードの番組を関東ローカル(フジテレビ。関西ではネット受けされず。関西のフジテレビ系である関西テレビでは同じく上岡龍太郎司会の「花の新婚!カンピューター作戦」が放送されていた)で始めたことがありました。

しかしこれが上手く機能せず、大幅にリニューアルされてタイトルも「上岡龍太郎にはダマされないぞ!」に変更になった。内容も、良くも悪くも有り体のバラエティーのムードに落ち着きました。

正直この一例だけでは心持たないのですが、これも、どうも関東では「<ホンネ>ふうの喋り」が関西ほど受け入れられない、という事例のように思うわけで。

では関東というか東京では、こうした「一見<ホンネ>ふうの喋り芸」はないのか、というとちゃんとある。

名称こそ「罵倒芸」などと言われますが、例えば鈴々舎馬風、例えば立川談志などはテレビタレントとして出演する時は「噺家」ではなく「罵倒芸芸人」として登場していました。

これだけは最初に言っておかなきゃいけないんだけど、アタシは立川談志という人は逸材だったと思ってる。実際<落語>という芸は見事なもので、上方落語中心であまり江戸落語に馴染みの薄かった自分のような人間でも噺に引き込まれてしまいます。

ただし、正直言えば立川談志の「罵倒芸」はあまり感心しなかった。

何が感心しなかったのか、それは「本当の<ホンネ>を混ぜ込んできてるな」と感じていたからです。

談志=罵倒芸というのはお約束なので、当然番組側も談志にたいして「世間への罵倒」を期待する。つか要求する。

しかしあくまで求められているのは「<芸>として怒ってくれ」ということであり、何も「心の底にある怒りをブチ撒けてくれ」ということではない。ま、カンニング竹山のキレ芸と同じです。

談志の実質愛弟子とも言える上岡龍太郎はその辺クールで、しかも基本的にあまり思想のない人だったように思う。だから番組で「キレてくれ」と言われても「別に怒るようなこっちゃないし、どっちゃでもええことなんやけどなぁ」と思いながら<芸>としてキレてた節があるのです。

上岡龍太郎が心底嫌悪する霊能関係は別として、それ以外のことは桂ざこばから「お兄さん、それ違いますやろ」と言われても、何しろ<ホンネ>ではないのだからわりとすぐに方向転換出来る。

もしこれが正真正銘の<ホンネ>なら絶対方向転換出来ない。テレビの視聴者からすれば「自分の意見を曲げない頑固な人」というふうに映る。しかも変に話が「微に入り細に入り」というふうになってしまって<笑い>が誘発されづらい。

だからか、どうも、上岡龍太郎の<怒り>はエンターテイメントになってて自然に<笑い>が出たのにたいし、談志の場合は<笑い>まではいかない。もちろん談志の罵倒芸の中にある<ホンネ>に共感出来たら心酔になるんだろうけど、あくまでアタシ的にはイマイチピンとこなかった。<笑い>につながらず、さりとて共感もしづらい、となったら「感心しない」という結論にしかならないのです。

というか談志の罵倒芸はというか、これは芸風でもあるので批判するようなこっちゃなんいだけど、上岡龍太郎が「立て板に水」タイプなら談志は「モゾモゾ」タイプで聞き取りづらく、理論立てて喋ってるというよりはどうも感情的に聞こえてしまって、というのも皆無ではありませんが。

さてここまでは、さほど知名度があるわけではない、しかもとうの昔に終わったローカルのテレビ番組のことを中心に書いてきましたが、何が言いたいのかというと、少なくともテレビというメディアにおいては<ホンネ>というものは「タレントのテクニック」の話でしかない、ということです。

てなわけでPage2に続きます。