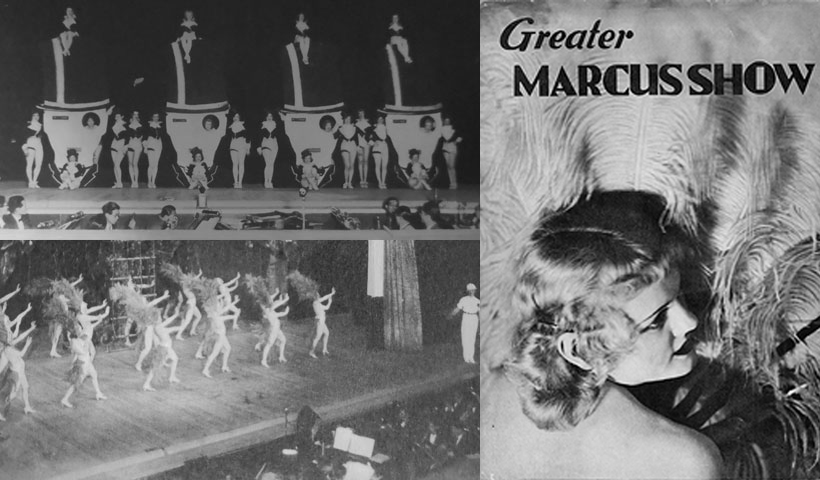

1934年、アメリカで人気の高かったマーカスショーを招聘したことは吉本モダニズムの頂点であり原点になりました。

マーカスショーは総合エンターテイメント集団であり、寺田寅彦著「マーカス・ショーとレビュー式教育」に具体的な内容が記されています。

マーカスショーは総合エンターテイメント集団であり、寺田寅彦著「マーカス・ショーとレビュー式教育」に具体的な内容が記されています。

驚かされるのが、いわゆる金粉ショーを行っていることで、他にもサーカス的な見世物あり、コントあり、タップダンスあり、歌あり、といった具合で、レビュー、笑い、そしてエロスまで「エンターテイメントのすべてを詰め込んだ」のがマーカスショーだったんです。

東京吉本はマーカスショーを参考にし、エノケン一座(ピエル・ブリヤント)や松竹楽劇団をも凌駕する徹底されたモダンな方向を目指した。

実演だけでなく、映画もP.C.L.→東宝と組んだことによって、これまたモダンな作品ばかりになったんです。

ここで一本の映画を紹介したいと思います。

戦前、永田キングという人が吉本と専属契約をしていました。ミスエロ子と組んで漫才もしていたみたいですが、本職はパントマイマーで、普段はマルクス兄弟のグルーチョ・マルクスそっくりの扮装をしている。喋り方も「我輩は・・・でアール!」というような、のちの嵐山光三郎の文章みたいな感じで喋っていました。

その永田キングを主役にしてP.C.L.で「かっぽれ人生」(1936年)という作品が作られています。

その永田キングを主役にしてP.C.L.で「かっぽれ人生」(1936年)という作品が作られています。

タイトルだけだと純和風に思えるけど、もちろんP.C.L.お得意のモダニズム喜劇でして、これがすごいんですよ。

映画としてはたわいない出来ですが、とにかく永田キングの動きがすごい。たぶんチャップリンやバスター・キートンと比類出来る(と言っちゃオーバーだけど)日本の芸人なんて永田キングくらいです。

エノケンの場合、圧倒的な身体能力があったおかげでアクロバティックな動きを実現させていましたが、エノケンはパントマイム芸人ではないので動きのしなやかさはない。しかし永田キングはすべての動きが実にしなやかで、綺麗なんです。

もちろん永田キング以外にも当時の吉本芸人が出演していますので(東京漫才のラッキー・セブンなど)、そっち方面でも楽しめます。

ま、何度も言うように映画の出来自体はどうでもいいものだけど。

ここまで読んでいただけたなら、戦前の吉本が土着とは正反対のモダンすぎるくらいモダンなステージ(と映画)を実現させていたことは理解していただけると思うのですが、では何故、そうしたカラーが消えてしまったのか。

1941年12月から始まったものはなーんだ?と訊かれて、答えられない人はいないでしょう。つまりきっかけが戦争だったことを疑う要素は皆無です。

とにかくこれ以降、終戦までの間の吉本の動きとしては<わらわし隊>という慰問部隊を結成して、戦地に慰問に行ったことが取り沙汰されがちですが、ここらへんの話はアタシはあまり興味がないので割愛。つかテーマから大幅に逸れてしまうしね。

1945年になると本土空襲が始まるわけですが、この空襲によって東京と大阪の都市部は壊滅的になります。もちろん東京大阪にいくつも劇場(寄席)を持っていた吉本も徹底的にやられたということに他ありません。

終戦を迎えた時には自前の劇場はほぼ破壊されていました。

これまで、吉本は寄席経営会社からエンターテイメント事業会社への転換をはかっていた、と何度も書いてきました。

しかしこの時点では<道半ば>であり、映画やラジオ、レコードにも手を出してはいたものの、経営の軸足はあくまで寄席興行であり続けた。そこまでニューメディアが成熟してなかったということでしょう。

大半の劇場がなくなった以上、専属契約を結んだ芸人の存在意義がなくなる。とくに二線級以下の芸人は立たせる舞台もないのだから、専属という形で抱えておくのは無駄です。

そこで吉本は思い切った、大胆極まる策に打って出た。徐々に足切りを始め、最終的には花菱アチャコ以外の芸人との専属契約を打ち切ってしまうのです。

劇場もない、専属芸人もいない、悪く言えば何もなくなった、良く言えば身軽になった吉本はここで一旦演芸ともエンターテイメントとも縁を切ってしまうのです。

これはナンバ花月がオープンする1959年まで続きますが、その間の吉本は映画館経営や不動産事業の会社になっていたわけで。

この方針に反旗を翻したのが東京の吉本でした。

とは書いたけど、本当に反旗を翻したのかはわからない。わかっているのは1946年に東京吉本が分社化され、戦前同様エンターテイメントを製作する立場であり続けたことです。

ただし吉本本社と同じく専属契約を結んだ芸人はほぼおらず、例外としてデビュー直後の江利チエミのマネジメントを請け負ったくらいです。

ただ映画製作には力を入れ、大泉スタジオ(のちの東映の前身のひとつ)に出資し、エンタツ・アチャコの主演映画を作ったりしています。

もうモダニズムというもの自体が時代と合わなくなったこともあって、戦前のようなモダンなテイストこそ捨てましたが、戦前同様エンターテイメント事業会社であり続けようとしたのです。

結果論で言えばこれは失敗で、東京吉本は会社を畳むことになり、吉本本社として再度東京に乗り込んできたのは1980年前後の、いわゆる「マンザイブーム」の頃です。それ以降のことはモノの本にいっぱい書いてあるだろうから割愛します。

話を戻します。

戦後すぐ、具体的には朝鮮戦争が始まるまでのこの時期はカオスとしか言いようがなく、何しろ、誰しもが法に触れる行為をするのが当たり前の時代だったのです。

そんな時代、芸能界に求められたのは「バイタリティ」や「エネルギッシュ」さを感じられるものでした。型に嵌ったモノが疎んじられる時代でさえあった。

GHQの施策でチャンバラ映画が禁止されましたが、もしあの時代にチャンバラ映画を作ってもウケなかったと思う。当時のチャンバラ、つまり時代劇におけるアクションシーンは実はアクションでも何でもなく、極端に言えば「踊り」に近いものだった。もっと言えばレビュウのダンスに近い。

斬られ役が主役を取り囲み、主役の刀の動きに合わせて舞う。だからリアリティもクソもない。つまりGHQの「チャンバラは武道精神に繋がるのでダメ」ってのはてんで的外れなのですが、まァそれはいいとして、とにかくこんな型に嵌ったモノがウケる時代じゃなかったと。

こういった時代の空気をもっとも的確に吸い上げたのが田村泰次郎・作の「肉体の門」です。すぐに舞台化されて大ヒットし、さらに映画化までされるに至って、「肉体の門」は戦後すぐを代表するフィクションにまでなりおおせたのです。

こういった時代の空気をもっとも的確に吸い上げたのが田村泰次郎・作の「肉体の門」です。すぐに舞台化されて大ヒットし、さらに映画化までされるに至って、「肉体の門」は戦後すぐを代表するフィクションにまでなりおおせたのです。

芸能人単体で言えば、何はなくとも三船敏郎です。これだけ野性味があって<生命>が感じられる役者はそれまでおらず、エネルギッシュでバイタリティに溢れ、それでいてどこか「やけっぱち」で生き急いだ空気を身に纏った役者の登場に、大衆は喝采をおくりました。

もうひとり、と言うなら、アタシは笠置シズ子を挙げる。しかし笠置シズ子は実は戦前派で、戦前モダニズムの担い手でもあったのです。

しかし都市部以外での知名度は高くなく、その分フレッシュさを保ちつつ戦後に再登場出来た。

整理します。

笠置シズ子は実は戦前派でありながら、戦後の空気感に合わせて登場し、一躍人気スターになります。

エネルギッシュでバイタリティに溢れ、しかも実はモダニズムを内包している。

さらに言えば笠置シズ子は関西弁話者であり(出身は香川)、コミカルというかコメディエンヌ的演技も得意としている。戦後すぐに相次いで作られたエノケンとのダブル主演映画を観れば、笠置シズ子のコメディエンヌとしての能力が嫌でもわかります。

さらに言えば笠置シズ子は関西弁話者であり(出身は香川)、コミカルというかコメディエンヌ的演技も得意としている。戦後すぐに相次いで作られたエノケンとのダブル主演映画を観れば、笠置シズ子のコメディエンヌとしての能力が嫌でもわかります。

もともと彼女は松竹歌劇出身で、その後も松竹楽劇団に在籍するなど完全に松竹側の人間でしたが、戦争末期のゴタゴタで専属契約も解除されたようで(「ブギの女王・笠置シヅ子」(砂古口早苗著)によれば1941年に松竹の専属でなくなった、と読み取れる)、戦後すぐに日劇(いうまでもなく東宝系の劇場)にも出演しているし、大映や新東宝で主演、もしくは準主演で映画を撮ったりしている。

つまり当時の笠置シズ子はフリーだったわけで、もし吉本が<その気>にさえなれば、笠置シズ子を引っ張ることは可能だった。これほど東京吉本にふさわしい、うってつけの人材はいない。

しかも個人としても笠置シズ子と吉本には浅からぬ縁があったのです。

笠置シズ子はたった一冊だけ、全盛期と言える1948年に自叙伝(「歌う自画像 私のブギウギ傳記」)を出しています。

はっきり言ってゾッキ本に近く、笠置シズ子本人の著述(または口述)であるのは間違いないとしても、あきらかに「本当のことを書いてない」箇所も多く、今では資料的価値が薄く、あまり顧みられない本です。

とくに怪しいのは、自身と吉本関係者との関係について触れた箇所です。

ゴシップ的なことを書いてもしょうがないので事実だけを書き連ねますが、吉本興業の創業者のひとりである吉本せいの子息と笠置シズ子はただならぬ関係にありました。ふたりが出会ったのは戦時中ということですが、年の差(笠置が9歳上)をもろともせず、すぐに恋愛関係に発展します。

吉本側も笠置シズ子にたいして好意的だった時期もあったそうですが、そうした中で笠置シズ子は身籠り、あろうことか結婚を約束した吉本せいの子息が急逝したのです。

このことがきっかけとなったのかどうか(関係者の意見がバラバラでよくわからない)、笠置シズ子と吉本の関係は決定的に悪化してしまうのです。

結果、笠置シズ子は乳飲み子を抱えながら劇場や撮影所を飛び回ることになるのですが、吉本側は笠置シズ子の娘を「吉本の血縁」とは認めず、以来笠置シズ子と吉本は絶縁状態になり、これは笠置シズ子が逝去して30年以上経った現在も継続しています。

だから吉本が協力した「吉本の歴史」には笠置シズ子は絶対に登場しない。「吉本興業百五年史」でも「浅草花月劇場に笠置シズ子が出演した」という一文があるだけです。

また笠置シズ子側の歴史にも基本、吉本興業は登場しない。近年放送された「昭和偉人伝」(BS朝日)では笠置シズ子は吉本せいの子息と恋愛関係にあったと紹介されていましたが、極めて稀有な例です。

アタシの個人的意見を述べます。

戦前戦後とモダンでエネルギッシュでバイタリティ溢れる、ある意味吉本というエンターテイメント会社の体現であるような笠置シズ子と吉本興業の対立は、大仰に言えば芸能界の大きな損失であったと思う。

戦前期においての吉本モダニズムの体現者であった横山エンタツは戦後は衰えを隠せず(年齢を考慮すれば当然なのですが)、すでに吉本から離れていた永田キングはヒロポンを服用しすぎて体調を壊し、やがて一線を退いた。

ダンサーの中川三郎や音楽家の谷口又士も吉本と縁が切れていたとはいえ、戦後の吉本の活動範囲と彼らのフィールドは一切バッティングしないので当然再びタッグを組むこともない。

こうして吉本モダニズムは完膚なきまでに潰え去ったのです。

歴史に「IF」がないのはわかってますが、もし、笠置シズ子と吉本の関係性が保てたなら、戦後の芸能界はまるで違ったものになったのは確実です。

笠置シズ子には服部良一という名伯楽がいました。当然笠置シズ子を抱え込むということは服部良一をも抱え込むことに他ならない。

天才コンポーザー・服部良一は大阪出身で、大阪の土着文化を十分理解した上でのモダニズムの旗手だったのですから、これまた吉本という会社にピッタリで、何らかの足跡が増えた可能性が高い。

笠置シズ子と服部良一がいれば、中川三郎や谷口又士にも活躍の場が生まれる。

服部良一が笠置シズ子のために手掛けた、コミックソングの要素を多分に含んだ先鋭的なサウンドは、笠置服部亡き跡も吉本芸人に歌い継がれたであろうし、一連の笠置服部ラインを継承したような新曲も次代の人たちによって作られ続けた可能性もあります。

笠置シズ子と吉本の関係が強固だったとするなら、まずは美空ひばりの人生が変わったのは当然としても、一番行く末が変わったのは渡辺プロダクションでしょう。

創業者である渡辺晋は、戦前の東京吉本がやってきた、そして戦後の東京吉本が捨てたモダニズム文化、ショウ文化を強力に推進し、その流れの中からザ・ピーナッツやハナ肇とクレージーキャッツが登場した。

しかし仮に笠置シズ子が健在で、笠置シズ子のフォロワーと言えるようなエンターテイナーを吉本が育成してひとつの勢力になっていたなら、渡辺晋は方向性を変えざるを得なかったはずです。となるとピーナッツもクレージーも、あそこまで売れたかというとわからなくなる。さらにその流れで登場したドリフターズなどテレビと縁のない存在で終わっていた、なんてこともあると思う。

Page1にてアタシは芸能界における芸能プロダクションのことを書きましたが、もし渡辺プロが存在しなければ今のような芸能プロダクションが芸能界を牛耳るなんてこともなかったかもしれないわけでして。

吉本だってそうです。

今や吉本と聞いてモダンだなんだと思う人は一万人にひとりもいないと思う。あくまで大阪の土着的笑いを水増しして全国ネットのテレビ番組にフィットさせることに注力したからこそ、これほどまでの存在になったわけでね。

だから「吉本はモダニズムを捨てるべきではなかった」とは思わない。大阪色のない東京に特化したモダニズムを捨てたからこそ、今の吉本があるんだってのは理解出来ます。

アタシはどっちが正しいみたいな話をしたいわけじゃないんです。でも、吉本がモダニズムを捨てなかった、イコール笠置シズ子との関係を保った世界線も見たかったと痛切に思う。

もし戦後すぐにタイムスリップしたなら、どんな手を使ってでも両者の仲立ちをしたい。もちろんそうすることによって、アタシが敬愛する植木等の人生がまるで変わっちゃうだろうから、それはそれで痛し痒しなのですが。

| おそらく、世間一般の「吉本」とあまりにもかけ離れた内容なので、これのどこが吉本のエントリなんだ!と思われたと思います。 でもしょうがないよ。アタシが書くとこうなる、という見本のようなものなんだから。 |

|---|

@Classic #複眼単眼 @笠置シズ子 #吉本 @戦前 #大阪 #戦後 #東宝/P.C.L. 全2ページ 吉本興業 わろてんか 花のれん にっぽん笑売人 安来節 芸能プロダクション 育成 専属契約 桂春團治 永田キング マーカスショー #漫才 PostScript #朝ドラ #1950年代 #1980年代 #2010年代 #プログラミング #ラジオ #大正以前 #戦争 #映画 #時代劇 #本 #東京 #東映 #松竹 #物理メディア #音楽劇 #黒澤明 tumblr 画像アリ